令和3年4月の参議院本会議で「相続登記義務化」の要綱案が成立した際には、令和6年なんて随分と先の話だと感じていましたが、あっという間にあと1年半となりました。相続の現場でも「おじいちゃんの名義のままになっている土地があって、罰金(注1) がくるとニュースで聞いて慌てました!」というような問い合わせを頂くことも多くなりました。因みに、令和6年の法改正により「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。[ 注1):罰金は犯罪行為に科される刑罰に対し、過料は軽微な行政法違反をした場合の秩序刑です。相続登記をしなかった場合に科されるのは過料です。]

ただし、期日のスタートが法改正前に遡ることはないので、遅くとも令和9年3月31日までに相続登記がされていれば大丈夫です。時間のゆとりは十分ありますので、慌てずにご相談ください。

ところで今回は、この相続登記義務化に向けて令和5年5月頃までに簡略化される予定の遺贈による所有権移転登記についてまとめてみました。

- 遺贈による所有権移転登記が単独申請可能に(相続人に対する遺贈に限る)

これまで、遺贈を原因とする所有権移転登記は共同申請が必要でした。共同申請とは、権利を失う人と権利を取得する人が共同して登記申請をすることです。登記申請は不動産登記法60条で共同申請が原則と定められております。権利を失う人を「義務者」、権利を取得する人を「権利者」と言って、特に「義務者」には十分な意思確認が必要なため多くのケースで申請担保のための「実印での捺印」・「印鑑証明書」の提出が必要になります。よって義務者が手続きに前向きでない場合、共同申請は困難です。

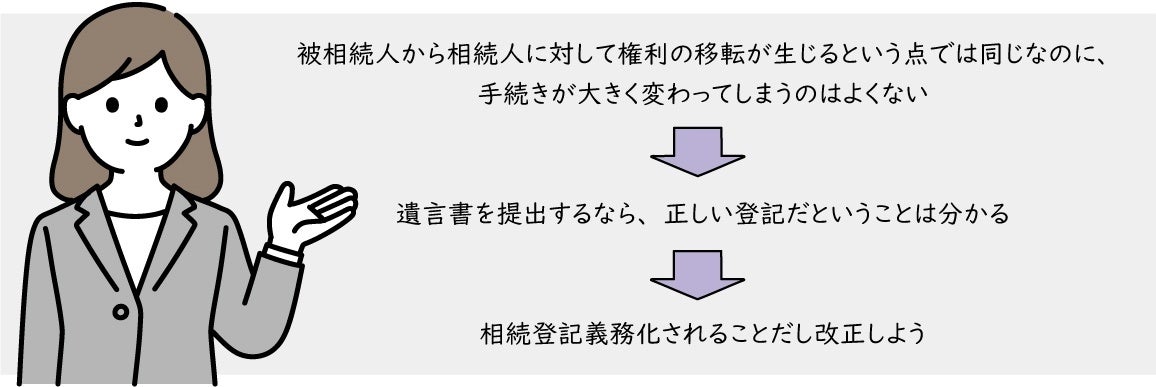

今までは、相続人対しての「遺贈」による所有権移転登記もこの原則どおり共同申請が必要でした。遺言書で「遺贈」がなされていても登記申請に相続人全員の協力が必要、さらに被相続人の権利証も必要、ということで遺言書があっても難しい登記の一つでした。因みに、遺言執行人が定められていたら義務者は遺言執行人となるので、相続人全員の協力が必要ない、という面では簡易的になりますが、遺言執行人が定められてた遺言書ばかりではないのが現実です。これに対して、同じ相続人に対する所有権移転登記でも原因が「相続」の場合は単独申請が可能です。これまでは遺言書の書き方ひとつで共同申請を強いられるのか、単独申請でいいのかという違いがありました。

上記のような流れで遺贈による所有権移転登記も、単独申請できるようになりました。

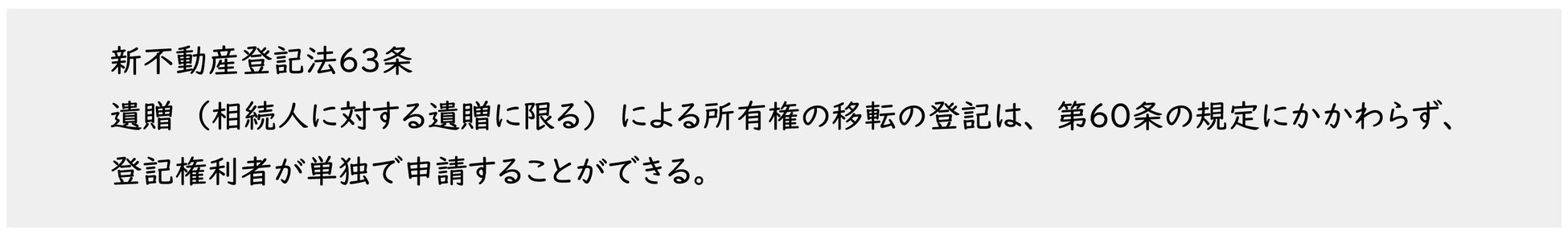

改正された不動産登記法の条文は以下のようになっています。

条文の通り、単独申請できるのは受贈者が相続人である場合に限られるので、相続人以外の人に対する「遺贈」は今まで通り共同申請が必要です。

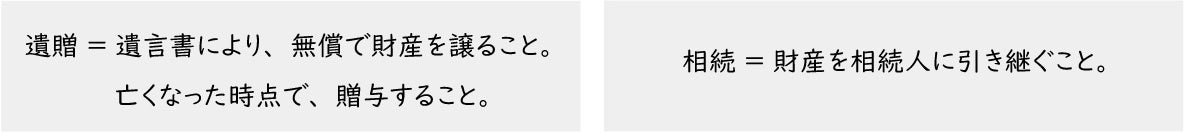

さて、ここまで読んで相続人に対する遺贈?それは相続とどう違うの?と思われた方も多いのではないでしょうか?

正直なところ、相続人に対する「遺贈」と「相続」に実益的な違いはありません。

ただし、言葉の違いだけで取り扱いは大きく異なってきます。

- 遺言書の書き方によって「相続」になるか「遺贈」になるか

遺言書に書いている「誰に」「何を」「遺贈する又は相続する」この3つの組み合わせによって登記原因が「相続」か「遺贈」になります。

結論からいうと、相続人の方に対し財産を譲りたい場合「遺贈する」と書くより「相続する」と書く方があらゆる面でメリットは多いです。「遺贈」は「贈与」です。「贈与」は「相続」より高くつく、はセオリーです。

では、「簡略化」「単独申請が認められた」と喜んでますが、共同申請と単独申請にはどんな違いがあるのでしょうか?

- 共同申請と単独申請の違い

「簡略化」という言葉から想像できるように、共同申請に比べて単独申請は手続きが簡単です。

何がって、まず「義務者の協力が不要」。この違いは大きいです。そして必要書類にも違いがあります。

- まとめ

不動産をお持ちの方が登記を知らずに遺言書を作成すると、被相続人が亡くなった後の登記手続きで余計な労力や費用が掛かってしまうことがあります。遺された相続人のためにも、遺言書を作成する時点で専門家の意見を聞きながら適切な遺言書を作成されることをお勧めします。

【相続専門チームがお悩み解決。まずは一度ご相談ください】

https://asset.sanwa-estate.com/inheritance-make?sc=p

- 【 資産サポーター プロフィール 】司法書士 進藤 亜由子 氏

ふくおか司法書士法人 共同代表

1985年、福岡市西区出身。早稲田大学在学中の平成19年度最年少での司法書士試験合格から現在に至るまで司法書士業界一筋。

大手ディベロッパー会社の登記を一手に請け負う東京の司法書士事務所で不動産登記の経験を積み、地元の福岡に戻り、債務整理手続きに特化した司法書士法人で債務整理の経験を積んだ後、独立し伊都司法書士事務所を開設。開業当初より地銀や大手ハウスメーカーからの指定を受け多くの登記手続きを受任。更に債務整理事務所勤務の経験も活かし借金に悩む多くの方の借金問題を解決へと導く。その後、ふくおか司法書士法人を立ち上げる。他の事務所で断られた複雑な案件を解決し続け、その実績をコラムで紹介。記事を見て全国から相談者が集まる。現在は、相続・遺言手続きセンター福岡支部を運営。事務所内に相続に特化した専門チームを作り、相続に強い司法書士として日々多くの相談に応じている。

■ホームページ「 ふくおか司法書士法人 」【https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/】